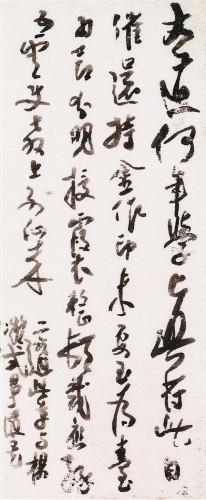

《乐府诗集》卷七十八杂曲歌辞十八同前十九首之一(草书)

高二适

题诗两首(草书)

高二适

20世纪书法史上,高二适先生(1903年—1977年)以其深厚之学养和昂扬之书风卓然而立,正像他的为人,耿介、爽直,超然于世俗。书卷气、才气、骨气是形成高二适书法人格气象的重要因素,也是其书法具有创造性的根本所在。民族文化的积淀,一代大师的成长,扎实的功夫、个人的天性与才情,以及创新的意识缺一不可。

文气

所谓民族文化的积淀,对艺术家而言表现为“书卷气”。书法家更应具备这种“气”。书法是一门抽象的艺术,它以文字为基础、为载体。因此,唯洞明文字生成中所蕴自然山川之地脉、宇宙变幻之天象,深谙文字之文化含量,执笔时才有底气,才能生发出意象、意念、意蕴、意境。否则无以到达深郁而豪放、凝重而飘逸之化境。

高二适对历代书法均有深入研究,于文字学方面亦有极高造诣。他耗时十年,广搜《急就章》注校考异本、矫前人之误,著就《新定〈急就章〉及考证》一书,存亡继绝,填补书史空白。他力倡“章为草祖”论,提出“章草为今草之祖,学之善,则笔法亦与之变化入古,斯不落于俗矣”,并对历代经典碑帖读之、临之,或赞或批,不随流俗,妙句连珠。高二适对书法结体、章法、笔法、墨法诸要素所作入木之评述,实为书法学精辟之论。他在读帖与临帖过程中常常情动于衷,兴之所至,以“神入妙出”“沉着痛快”“规模简古”“气象深远”等词句点评。这既是总结,也是发现,为后世提供了新的审美意象。高二适在书法艺术本体的建构和解读以及理论性阐述方面,不仅有灼见真知,且有方法论意义,同时也为他本人作品的文气、古气的生成积累了广博而深厚的精神资源。

高老是诗人,他眼中的自然是“诗化”的,如“树静欲眠风浩渺,舟回拍岸水涟漪”。他给章士钊的信中有:“山木苍苍烟雨歇,几时才见天地合。”诗中意境足可与石涛、黄宾虹之山水画媲美。高二适书法中的画意、审美意象直接感受于自然,缘自于诗性,也得益于哲学。在他读的《杜诗镜铨》上有一段批语:“吾尝谓中国文化史中有三大宝物,即史迁之文,右军之书,杜陵之诗是也。”他称:“读龙门文、杜陵诗,临习王右军,胸中都有一种性灵所云神交造化此是也。”其诗高古沉雄,留存有诗辙集300余首,尤得力于江西诗派。晚年所撰“读书多节慨,养气在吟哦”可作为其诗文气节一生写照。当然,诗的韵律也自然而然地成为高二适书法潜在的节律,它暗合书法之法,畅通主体之情,虚浑圆融,自成一体。其阴阳顿挫,以及飞动的线条和铿锵的运笔,在文化的时空唱和于杜子美、李谪仙、白乐天……

高二适自言“一日无书则不能生”,可知他无一日不与古贤、圣哲对话,在精神世界与天地往还。

才气

高二适的才气,体现于他书学的创造性。其书学的创造性在于他以文化之,深谙诸体与百家,且信手拈来,于自然挥写之瞬间得众美之妙,仿佛深藏之甘泉频频溢出。

书法,要有法,先有法,后破法,再建法。高二适尚法,破法,但不建法。他的法是“无法”,随性而发,随性而书,自得气象浑穆,洋溢着高昂的人格精神。

从高二适读帖的批注“出入千数百年,纵横于百数十家,取长补短,自得其圜,而又超乎象外”,可以更深了解他对“法”与“无法”之关系的辩证理解。

高二适书学以章草筑基,参王羲之、孙过庭、张旭、杨凝式、宋克诸家,笔意融大草、今草、狂草于近代碑学之风,以帖学为宗,出古入今,而自成一格。其书法构成,奇险宕荡,纵横流畅,时而飞流直下,时而清泉入谷。其用笔忽如斧劈刀削,忽如游丝绵绵,凭借吟哦所养之气,功深百炼之力,自信点划,一线横空,全仗性情所致,将书法的疏密节律对应于一瞬灵感,故幅幅皆殊,各美其美,予书法审美以多维空间。

由于高二适每日通过读书、临帖与古贤“对话”,故在他生活的虚拟世界里便与王羲之、张旭、怀素为师为友,在书法艺术上自然以他们为比肩对象,这正是他充满自信、矫矫不群、不随流俗的精神起点。在一幅自书的狂草手卷中,他自注“细草如卷,雨丝风片,未知张旭长史能此否耶”,可想而知,他当时书就此卷时的心情,飞动激荡,自得新境。这些“自言自语”穿越千年,真情与才情昭然若见。

高二适的才气,还体现于他“出口成章”与“脱手千篇”的高度统一。他书写的内容绝大多数为自作诗,故内容与形式的“同构”形成情感与表现的流韵,真气弥漫,具有文化的感召力。高二适的书法不易学,因为法度、程式皆隐蕴其间;更不易模仿,因为其形态、字相皆随性而生。高二适写的是气,是神,是魂!这需要天分、学问、才情、创造精神。“皮之不存,毛将焉附”,我取其意为:神之不存,形将焉附。

骨气

高二适最为世人熟知亦让其名声大噪的乃是他50年前与郭沫若先生的兰亭真伪论辩。

1964年至1965年间,南京相继出土了与王羲之同时代的东晋《谢鲲墓志》和《王兴之夫妇墓志》,墓志碑文均以隶书写就,引发了郭沫若对东晋书法面貌的思考。1965年6月,郭沫若撰写并发表长文《由王谢墓志的出土论到〈兰亭序〉的真伪》,认为《兰亭序》后半文字,兴感无端,与东晋时期崇尚老庄思想相左,书体亦和上述新出土的墓志不类,因而断言,其文其书,应为王羲之七世孙陈隋年间永兴寺僧智永所依托。此文一出,在全国书学界和史学界产生了强烈震撼,一时间附和之声不断。然高二适读后,独持己见,撰写《〈兰亭序〉的真伪驳议》一文,认为《兰亭序》为王羲之所作是不可更易的铁案,旨在从根本上动摇乃至推翻“依托说”。“驳文”于当年7月全文发表,文史界、书法界随后掀起了自新中国成立以来前所未有的学术争鸣,声震士林,影响深远。高二适坚持真理的学术精神和品格于此可见一斑。

后来,随着《毛泽东书信选集》的出版,世人方知,当年高二适文章的发表乃毛泽东同志一言助成。毛泽东复章士钊信中云:“……又高先生评郭文已读过,他的论点是地下不可能发掘出真、行、草墓石。草书不会书碑,可以断言。至于真、行是否曾经书碑,尚待地下发掘证实。但争论是应该有的,我当劝说郭老、康生、伯达诸同志赞成高二适一文公诸于世……”与此同时,毛泽东在致郭沫若的信中指出,“笔墨官司,有比无好”,以赞成高二适驳议文章发表。1972年,高二适因郭沫若重提兰亭真伪,又写下《〈兰亭序〉真伪之再驳议》,其中有一句极为精辟的话,“夫逸少(王羲之)书名之在吾土,大有日月经天、江河行地之势,固无须谁毁与谁誉之”。由此可见,高二适捍卫传统经典文化的拳拳之心。今天,王羲之及其兰亭序在中国书法史上的地位,经过那场“争辩”之后,似乎更加牢固,由是,我们更加佩服高二适的信念。要知道,当时高二适只是江苏省文史馆馆员,他的这种精神被学界誉为“高二适精神”,他被称为“硬骨头书家”。

冯其庸先生在纪念高二适的一文中曾用“永远的高二适”作题。是的,“质直文风于学术规范、学人品格确立之贵”是永远的,后人当承之。

《 人民日报 》( 2015年07月12日 12 版)